Quizá nos sorprenda saber que viven unos 38 billones de bacterias en nuestro cuerpo. Esto significa que hay la misma cantidad de células humanas que de esos microorganismos en nuestro organismo. En cambio, si nos dicen que también tenemos virus u hongos, puede que hasta nos parezca inquietante.

Bacterias, virus y hongos conforman la llamada microbiota humana, repartida entre colon, boca, piel, boca, estómago, intestino delgado, vagina…

De hecho, el número total de virus presentes en el cuerpo humano es similar al de células humanas y bacterias. La virobiota humana está ampliamente repartida, aunque abunda en la boca, la sangre, la piel, los pulmones, el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso, el aparato urinario, el semen y la vagina.

La componen bacteriófagos (fagos) que infectan a bacterias de nuestra microbiota, virus que infectan a nuestras propias células (aunque no sean peligrosos), otros que infectan a arqueas (microorganismos que también viven en nuestro interior) y, finalmente, virus que pasan de manera transitoria por la comida que comemos.

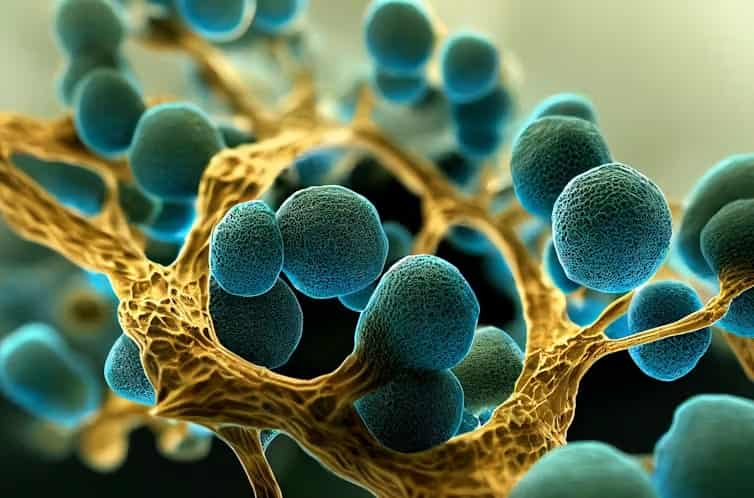

La importancia de la micobiota (sin erre)

En cuanto a los hongos, que conforman la micobiota (sin erre), se encuentran principalmente en la piel y en la superficie de las mucosas. Se han descrito hasta 390 especies diferentes en el cuerpo humano.

A pesar de ello, parece que los hongos son el componente minoritario de la microbiota, constituyendo solo entre el 0,1 % y el 1 % de todos los microorganismos que nos habitan. Sin embargo, cada vez están captando más atención de la comunidad científica.

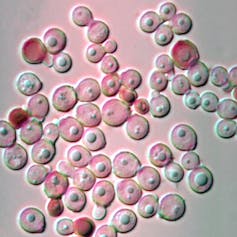

¿Y de dónde vienen esos hongos? En principio, se ha descrito una “herencia materna”, es decir, que pasan de madres a hijos. Si el bebé nace por parto vaginal, tendrá mayor prevalencia de Candida albicans en su piel, ya que está habitualmente en la vagina materna. Y si nace por cesárea, en su micobiota abundarán hongos procedentes de la piel de la mamá.

Dime lo que comes…

La comunidad fúngica intestinal es más variable que la bacteriana y también puede ser modificada por la dieta. Una alimentación basada en productos vegetales aumenta la cantidad de microorganismos pertenecientes al género Candida en el sistema digestivo, mientras que la predominancia de productos animales facilita la expansión de Penicillium.

Sin embargo, no todo se reduce a ser vegetariano o no. Comer determinados grupos de alimentos, como dulces, proteínas o hierro, puede modular también la composición de la micobiota intestinal. Se ha relacionado a Lactarius con un consumo de galletas, a Penicillium con la ingesta de pescado y a Candida con el hierro de la dieta o incluso con la abundancia de carbohidratos.

Aliados de nuestro bienestar

Lo que está claro es que los hongos intestinales desempeñan un importante papel en el mantenimiento del bienestar humano. Permiten que el sistema inmune tolere a nuestra microbiota “buena” y promueven la respuesta inmune frente a hongos “malos” o patógenos.

También son efectivos contra bacterias dañinas, ya que compiten con ellas por los nutrientes, hacen más ácido el medio para que mueran o, directamente, secretan antibióticos o micotoxinas que acaban con esos microbios indeseables. Saccharomyces cerevisiae var. boulardii es considerada, incluso, un probiótico, ya que mejora los síntomas de la gastroenteritis.

La comunidad fúngica de nuestro organismo también puede modular la inflamación. Recientemente, se ha propuesto que un pan elaborado con la cepa de S. cerevisiae UFMG A-905 podría reducir la inflamación de vías aéreas y prevenir así las reacciones asmáticas.

En exceso no son buenos

Es muy importante mantener nuestra microbiota, con su diversidad de microorganismos, en un correcto equilibrio para que no se produzca lo que se conoce como disbiosis. Aunque tenemos más de 50 géneros de hongos diferentes en el intestino, aparecen de forma mayoritaria Candida, Saccharomyces y Malassezia. Sin embargo, pacientes con enfermedad de Crohn mostraron más cantidad de hongos en su intestino, con hasta el doble de especies de Candida.

Incluso, parece que un desequilibrio en la micobiota podría vincularse a algunos tipos de cáncer. Por ejemplo, un incremento de Malassezia puede estar relacionado con el carcinoma colorrectal o el adenocarcinoma pancreático ductal.

También se sabe que Candida albicans podría funcionar como un desencadenante del comienzo de la celiaquía, ya que tiene una proteína en su superficie muy similar a la de la gliadina, proteína del gluten. Por ello, podríamos utilizar Candida como un marcador diagnóstico de esa enfermedad.

Adicionalmente, el aumento de C. albicans podría tener que ver con enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes mellitus tipo II. En dolencias hepáticas como la cirrosis, los expertos han identificado un aumento de población de hongos en el duodeno.

Conexión con la salud mental

Pero no todo se reduce al sistema digestivo. El desequilibrio en la micobiota intestinal se ha relacionado también con enfermedades neurológicas. Así, los investigadores han detectado Candida en sangre periférica y líquido cefalorraquídeo de pacientes con esclerosis múltiple, han asociado un enriquecimiento de Chaetomium en los intestinos con la esquizofrenia y han descubierto una posible conexión entre el género Malassezia y la enfermedad de Parkinson.

Por si fuera poco, un aumento anómalo de microorganismos del género Candida puede elevar el riesgo de asma en niños y exacerbarlo en adultos. Se ha propuesto que este desequilibrio en la micobiota sea utilizado como un marcador ideal para la detección de dicha patología.

Y finalmente, la micobiota respiratoria se ha relacionado con la fibrosis quística, ya que las infecciones recurrentes por Candida en este caso son habituales.

En definitiva, aunque generalmente nuestra atención se centra en las bacterias de la microbiota, la “minoría” fúngica tiene muchas funciones potenciales. El estudio de la implicación de los hongos en gran variedad de enfermedades puede promover el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas y dianas para el diagnóstico.

Laura Botello Morte, Personal Docente e Investigador de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad San Jorge

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

Nota editorial:

Este artículo ha sido elaborado con fines divulgativos a partir de información pública y fuentes especializadas, adaptado al enfoque editorial del medio para facilitar su comprensión y contextualización.