En la mitología griega, la Quimera era un ser híbrido compuesto por partes de diferentes animales. Pero existe equivalente en el mundo real.

Jorge Romero-Castillo, Universidad de Málaga

Según la RAE, la palabra quimera tiene varios significados. En biología, concretamente, se utiliza para referirse a la coexistencia de dos poblaciones celulares genéticamente diferentes en un mismo individuo, como sucede al trasplantar órganos.

Y si las células son recibidas por el organismo huésped en cantidades por debajo del 1 % (por ejemplo, tras una transfusión de sangre), hablamos de microquimerismo. Sin duda, la manifestación más intrigante de microquimerismo ocurre de forma natural durante un proceso fascinante: la gestación.

¿Quién soy “yo”?

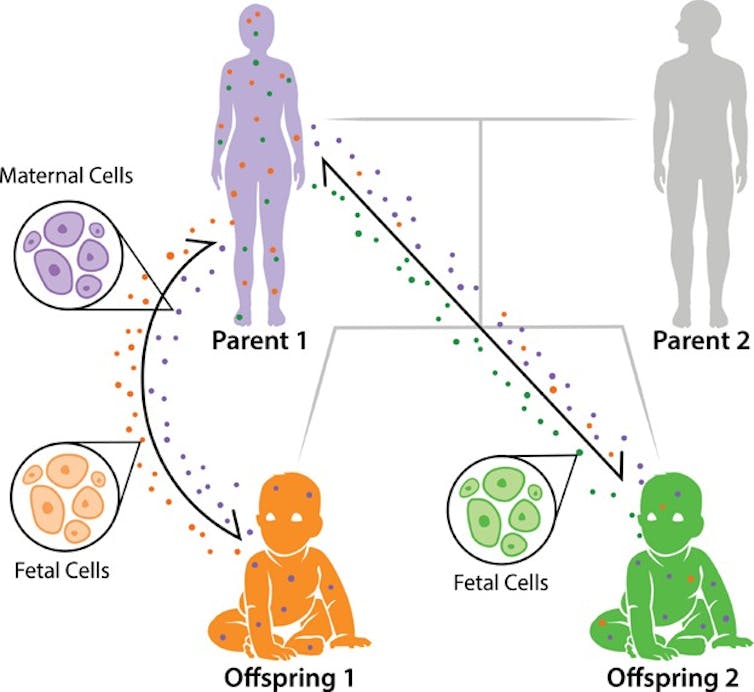

Durante el embarazo, se ha constatado que hay un flujo bidireccional de células entre la madre y el feto (incluso aunque haya un aborto) que da lugar a microquimerismo. Las funciones principales de este proceso, común entre mamíferos placentarios, parecen ser:

- Inducir inmunotolerancia para prevenir el rechazo fetal.

- Mejorar los resultados de futuros embarazos.

- Asegurar la transferencia de recursos maternos a la descendencia.

Este flujo es asimétrico: se transfieren más células del feto a la madre (microquimerismo fetal, originalmente descubierto en 1893) que viceversa (microquimerismo materno). Algunos de los muchos órganos humanos maternos donde pueden encontrarse células fetales son: la piel, los riñones, el hígado, la tiroides, las mamas (influyendo en la lactancia), los pulmones, el corazón y el cerebro.

Además, un planteamiento interesante revela que los hermanos y hermanas menores también podrían obtener células de sus hermanos y hermanas mayores. Esto ocurriría porque las células quedarían alojadas en el cuerpo de la madre y posteriormente serían transferidas a los sucesivos fetos.

Se ha demostrado que las células microquiméricas pueden permanecer en el cuerpo durante décadas, y puede que incluso de por vida. Si se supone que cualquier descendiente podría recibir células obtenidas por la madre durante su propia vida fetal, las probabilidades de albergar células de muchas personas en nuestro cuerpo aumentan considerablemente.

Estos hallazgos han desdibujado los límites biológicos y filosóficos del “yo” y están desafiando nuestras ideas sobre la individualidad.

Un negocio celular: entre la protección y el daño

El impacto del microquimerismo fetal sobre la salud de la madre (y de la descendencia) está siendo investigado con gran interés. Por ejemplo, se ha observado en estudios experimentales con ratones que, en casos de daño cardíaco o hepático, estas células pueden contribuir a la regeneración del tejido afectado, funcionando como una especie de sistema de reparación “donado” por las crías.

Además, investigaciones con seres humanos han sugerido que tienen un papel protector en ciertos cánceres, como el de pulmón y el de tiroides, y pueden contribuir a cicatrizar heridas.

Pero no todo son buenas noticias. Otras investigaciones con humanos han relacionado el microquimerismo con varias enfermedades autoinmunes, como la esclerosis sistémica y el lupus eritematoso, entre otras. En estos casos, el sistema inmune materno podría identificar a las células fetales como “no propias” y atacarlas, lo que desencadenaría una respuesta inflamatoria perjudicial.

Este posible conflicto inmunológico plantea interrogantes sobre cómo el cuerpo materno “negocia” con esta presencia de células extrañamente familiares.

Migrar para establecerse en el cerebro

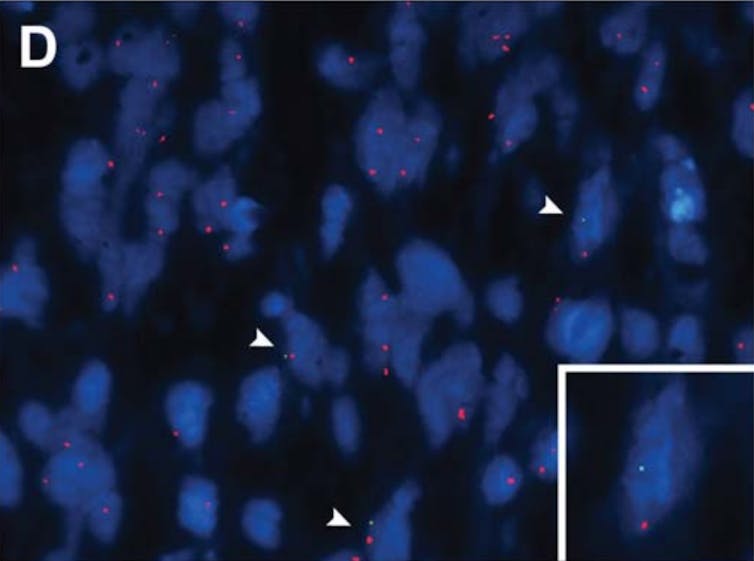

Hace relativamente poco, un estudio (el primero en la historia) revelaba la presencia de microquimerismo en el cerebro humano: se ha encontrado ADN con el cromosoma sexual Y (de varón) en múltiples lugares del cerebro de 37 mujeres ya fallecidas (de 59 mujeres totales).

El hallazgo es revolucionario. No se trataba de células pasivas, sino que estaban activas antes de morir, integradas funcionalmente en el tejido cerebral.

Para llegar allí, las células traspasan la placenta durante el embarazo y terminan atravesando la barrera hematoencefálica, una estructura altamente selectiva que regula el paso de sustancias entre la sangre y el cerebro. Superar uno de los sistemas de defensa más estrictos del organismo añade aún más misterio al descubrimiento.

Papel sobre la salud física y psicológica

La evidencia de que existen células microquiméricas en el cerebro ha abierto una atrayente línea de investigación sobre su implicación en el bienestar físico y psicológico de las madres. Por ejemplo, se está comenzando a analizar qué función tienen en varios tumores cerebrales, como el meningioma y el glioblastoma.

Una investigación española reciente ha detectado células de varón (XY) en el epitelio olfatorio de madres (XX), lo que podría contribuir a generar un vínculo materno-filial mediante señales olfativas. También asocian una menor presencia de estas células con padecer depresión, lo que sugiere su posible utilidad como biomarcadores de trastornos psicológicos. Sin embargo, aún no se ha demostrado una relación causal.

En esta línea, el primer estudio que reveló microquimerismo en el cerebro humano también ha ofrecido resultados interesantes. Se ha observado que las mujeres con una menor prevalencia y concentración de células de varones en su cerebro tienen mayor probabilidad de tener alzhéimer.

Estos resultados son asombrosos, pero aún estamos lejos de comprender realmente qué papel tienen sobre la salud.

No dar pábulo a bulos

Desgraciadamente, hay bulos que se propagan por redes sociales (como que “las mujeres guardan en su cerebro células de todos los hombres con los que han tenido relaciones sexuales”) que distorsionan las conclusiones reales sobre el microquimerismo. Solo son opiniones hechas por pseudoespecialistas, de corte machista y apoyadas en una falacia ad verecundiam: aceptar una proposición solo por autoridad (a veces ni siquiera la tienen), sin dar argumentos lógicos.

El primer estudio que reveló la presencia de ADN con cromosomas XY en cerebros de mujeres jamás cita las relaciones sexuales como posible fuente de ADN (y tampoco se ha demostrado en ningún otro estudio). Un autor del mismo lo deja claro (aquí no hay una apelación irracional a la autoridad, sino un argumento fundamentado en datos experimentales):

Cualquier sugerencia de que el ADN masculino se conserva de las parejas sexuales no tiene respaldo científico.

Los bulos sí tendrían que convertirse en mitos. Deberíamos preguntarnos ¿quién soy “yo”? para difundir contenido sin contrastar y evitar pseudoinformaciones: el conocimiento científico no se negocia. Es triste que rumores falsos y manipulados migren para establecerse en el cerebro de forma tan veloz, si su papel no consiste en mejorar la salud física o psicológica. Frente a ello, solo queda divulgar con rigor, sin dar pábulo a bulos. ¿Será esto una quimera?

¿Quiere recibir más artículos con enfoque positivo como este? Suscríbase gratis a ¡Buenas noticias!, nuestro boletín quincenal con una selección de artículos optimistas para ponerse al día sin sobresaltos ni preocupaciones.

Jorge Romero-Castillo, Profesor de Psicobiología e investigador en Neurociencia Cognitiva, Universidad de Málaga

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.