Daniel Sepúlveda Crespo, Instituto de Salud Carlos III; Helena Codina Márquez, Instituto de Salud Carlos III; Isidoro Martínez González, Instituto de Salud Carlos III, and Marta Quero Delgado, Instituto de Salud Carlos III

Durante las últimas semanas, el virus del Nilo Occidental ha vuelto a ocupar titulares en España. Andalucía y Extremadura han notificado nuevos casos humanos, varios municipios están en alerta y cuatro personas han fallecido.

No obstante, aunque el patógeno sigue circulando, la situación es muy distinta a la de 2024, cuando España registró 158 infecciones, la cifra más alta desde que se detectó por primera vez en el país. Este año, los casos apenas superan la veintena. ¿Qué ha cambiado? La respuesta está en la vigilancia y la prevención.

¿Qué sabemos del virus del Nilo Occidental?

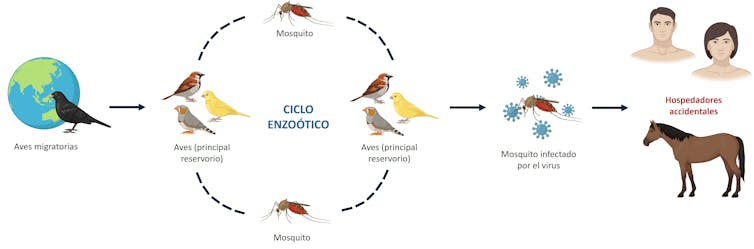

El virus se transmite a través de la picadura de mosquitos del género Culex, que transportan el patógeno entre aves, su principal reservorio, y otras especies. Basta una picadura “equivocada” para que salte a caballos o humanos

La mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas o sufren un cuadro leve similar a la gripe. Sin embargo, en menos del 1 % de los casos puede afectar al sistema nervioso, causando meningitis, encefalitis o incluso la muerte.

En los últimos años, se ha consolidado como un virus endémico en Europa, especialmente en la cuenca mediterránea. El aumento de las temperaturas, los inviernos suaves y los veranos más largos han creado el entorno ideal para los mosquitos Culex. España, con amplias zonas húmedas y un clima cálido, reúne las condiciones perfectas para su expansión.

De brote local a problema nacional

Los primeros casos humanos se notificaron en 2010, en la provincia de Cádiz. Durante casi una década, la enfermedad permaneció en niveles bajos. Pero en 2020 se produjo un brote sin precedentes: 77 casos, sobre todo en Andalucía y Extremadura. Desde entonces, el virus no ha desaparecido.

En los años siguientes, la circulación se mantuvo con altibajos. Como apuntábamos antes, en 2024 fueron notificadas 158 infecciones humanas, junto con casos en aves y caballos en distintas provincias. Este año, sin embargo, el panorama ha cambiado: a 27 de octubre de 2025 se han confirmado unos 27 casos humanos, concentrados en Extremadura, y un caso leve en Andalucía, detectado gracias a vigilancia activa. Además en esta última comunidad se ha constatado circulación del virus en mosquitos del valle del Guadalquivir, como en Coria del Río, Gerena o Villamanrique de la Condesa.

El descenso de casos refleja una vigilancia constante y una mejor coordinación entre autoridades sanitarias, veterinarias y ambientales.

La vigilancia ha cambiado el rumbo

Tras los brotes de 2020, Andalucía puso en marcha el Programa de Vigilancia del Virus del Nilo Occidental, un plan pionero que combina control entomológico, seguimiento veterinario y vigilancia epidemiológica para detectar el virus antes de que llegue a las personas.

El programa emplea trampas para capturar mosquitos, analiza aves silvestres y caballos, y activa alertas cuando se detecta circulación viral. Así, las autoridades pueden intervenir con fumigaciones selectivas, eliminación de criaderos y campañas informativas.

El modelo andaluz ha sido tan eficaz que en 2025 se ha extendido a todo el país mediante el Programa Nacional de Vigilancia de la Fiebre del Nilo Occidental, coordinado por los ministerios de Agricultura y Sanidad. Extremadura, por ejemplo, ha reforzado la instalación de trampas en humedales del río Guadiana, lo que ha permitido detectar mosquitos portadores y limitar el riesgo de transmisión.

El resultado es claro: menos contagios, menos muertes y una respuesta más rápida ante los primeros signos del virus.

El papel de la ciudadanía

La vigilancia institucional no funciona sin la colaboración ciudadana. Las comunidades afectadas han lanzado campañas con medidas sencillas: eliminar el agua estancada, mantener limpios los bebederos, usar repelentes y colocar mosquiteras.

Aunque parezcan gestos menores, su impacto es enorme. Reducir los puntos de cría de mosquitos limita su población y, con ello, la posibilidad de transmisión. En Andalucía, la mayor sensibilización de la población ha sido clave para consolidar los buenos resultados de 2025.

Porque la prevención empieza en casa. Los mosquitos Culex no viajan lejos: suelen reproducirse a menos de dos kilómetros del lugar donde nacen. Cada acción local tiene un efecto directo en la protección de toda la comunidad.

Más allá del Nilo Occidental

El caso del virus del Nilo Occidental es también una advertencia sobre los desafíos del cambio climático. Las alteraciones en temperatura y lluvias están ampliando la distribución de mosquitos vectores en Europa, favoreciendo la aparición de otros virus como el dengue o el chikungunya.

La experiencia española ofrece una lección valiosa: la detección temprana y la coordinación entre administraciones son la mejor defensa frente a estas amenazas emergentes. Pero la vigilancia no puede relajarse. El virus del Nilo no se ha ido, simplemente está mejor controlado.

España ha pasado del brote a la vigilancia, y eso marca la diferencia entre reaccionar tarde o prevenir a tiempo. Mantener ese equilibrio dependerá de que ciencia, autoridades y ciudadanía sigan trabajando juntas para contener un virus que, aunque estacional, ha venido para quedarse.

Daniel Sepúlveda Crespo, Investigador Miguel Servet, Instituto de Salud Carlos III; Helena Codina Márquez, Personal investigador predoctoral en virus emergentes, Instituto de Salud Carlos III; Isidoro Martínez González, Científico Titular de OPIs, Instituto de Salud Carlos III, and Marta Quero Delgado, Personal investigador predoctoral en virus emergentes, Instituto de Salud Carlos III

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.